David Rigoulet-Roze, docteur ès-Sciences politiques, est enseignant et chercheur, ainsi que consultant en relations internationales, spécialisé sur la région du Moyen-Orient et rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques. Il est rattaché à l’Institut Français d’Analyse Stratégique (IFAS). Il est également chercheur associé à l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE) ainsi qu’à l’Institut européen de recherche sur la coopération Méditerranéenne et Euro-arabe (MEDEA) de Bruxelles et au Conseil Québécois d’Etudes Géopolitiques (CQEG) de L’université Laval de Montréal. Outre de nombreux articles, il a notamment publié Géopolitique de l’Arabie saoudite : des Ikhwans à Al-Qaïda (Armand Colin, 2005) et L’Iran pluriel : regards géopolitiques (L’Harmattan, 2011). Il enseigne dans la Géopolitique et les Sciences Politiques dans l’Enseignement supérieur.

Résumé

L’année 2016 a marqué le Centenaire des accords coloniaux dits « Sykes-Picot », secrètement signés en 1916 entre l’Angleterre et la France pour définir les frontières septentrionales du monde arabe. Cette commémoration prend un écho tout particulier à un moment où ressurgit de manière aiguë la question problématique des frontières au Moyen-Orient, d’une manière générale, avec la remise en cause spectaculaire durant l’été 2014 par Daech/« Etat islamique », des frontières du Levant et de la Mésopotamie – qui étaient précisément issues desdits accords « Sykes-Picot », entérinés par la SDN (Société des Nations) en 1920. Mais cette remise en cause des frontières concerne aussi la péninsule arabique, bien que d’une manière différente. Tout d’abord dans les confins occidentaux de la péninsule, au Yémen le long de la frontière saoudienne, avec la guerre lancée par la coalition arabo-sunnite initiée par l’Arabie saoudite contre la milice « houthie », une émanation de la mouvance chiite du Yémen septentrional. Or, cette frontière, particulièrement sensible, définie et bornée seulement dans les années 1990 à 2000, est étrangement l’une des rares à ne pas porter la marque de l’arbitraire colonial dans la région. Et également au sein même du Yémen : ce pays fut longtemps séparé par une frontière coloniale entre Nord et Sud jusqu’à une réunification forcée en 1994, mais cette ancienne frontière semble aujourd’hui réapparaître à la faveur de la fragmentation de plus en plus marquée du pays. Par ailleurs, la problématique frontalière se pose encore dans les confins orientaux de la péninsule, où les frontières actuelles ont également été tardivement définies et délimitées. Cette situation tient pour partie au tropisme du nomadisme bédouin, encore prégnant aujourd’hui même s’il est en voie de déshérence. Mais aussi aux rivalités géopolitiques qui ont sous-tendu l’apparition de nouveaux Etats, pour lesquels la frontière-ligne, culturellement occidentale, se trouvait souvent instrumentalisée par les puissances occidentales, surtout lorsqu’affleuraient les traces du pétrole qui pouvait faire leur fortune.

Summary

2016 marked the centenary of the so-called « Sykes-Picot », colonial agreements, which were secretly signed in 1916 by England and France to define the northern borders of the Arab world. This centenary carried a particular poignancy at a time when the borders in the Middle East have become such a problematic topic. Most obviously, the spectacular march of Daech/so-called « Islamic State », in the summer of 2014 called into question the borders of the Levant and Mesopotamia – precisely those which were defined by the so-called “Sykes-Picot” agreements and ratified by the League of Nations in 1920. The issue also applies to the Arabian Peninsula, although in a slightly different way. In the western reaches of the region, the border shared by Yemen and Saudi Arabia has seen an offensive launched by a Sunni Arab coalition led by Saudi Arabia, targeting a Houthi militia emanating from the Shiite movement in Northern Yemen. This prickly border was only defined and marked in the years between 1990 and 2000 – one of the few in the region not to carry the stamp of arbitrary colonialism. Not the case in the centre of Yemen however, where a colonial border separated the North and South of the country until a forced reunification in 1994, and now seems to be reappearing as the country fragments ever more markedly. Border issues exist in the eastern areas of the region as well, where the borders have, again, only been defined and marked relatively recently. This is in part owing to the tropism of the Bedouin nomads, still a significant voice, if one which is now increasingly submissive. But it is also the result of the geopolitical rivalries, which have underpinned the appearance of new states. The western borders of these new states have often been influenced by forces in the West – particularly once they became aware of the traces of oil which could make their fortune.

« [La frontière n’est qu’]une ligne imaginaire dans le désert ouvert

où les nomades sont habitués à se déplacer »

Abdelaziz ben Abderrahmane Al Saoud, futur roi Ibn Saoud, lors des négociations de la Conférence d’Uqayr en novembre 1922 organisée par les Britanniques pour fixer les frontières.

« Tout cela c’est la faute des Anglais »,

commentaire sommaire d’un dirigeant qatari

à propos de l’incident frontalier saudo-qatari de septembre 1992.

« Tous les accords entre le Yémen et l’Arabie saoudite, dont le traité de Taëf datant de 1934, sont devenus nuls et non avenus, et les provinces saoudiennes de Najrane, de l’Asir et de Jizan, [longtemps réclamées comme faisant historiquement partie du Yémen] seront ré-annexées »

déclaration attribuée au mouvement « houthi » en réaction au déclenchement le 26 mars 2015 de la campagne militaire de la coalition arabo-sunnite menée par l’Arabie saoudite.[1]

Introduction

L’année 2016 qui a « commémoré » les accords coloniaux dits « Sykes-Picot » secrètement signés en 1916 entre l’Angleterre et la France confère à l’actualité récente un écho tout particulier avec une résurgence de la question problématique des frontières au Moyen-Orient : de manière générale, avec la remise en cause spectaculaire, par l’« Etat islamique »/Daech à l’été 2014, des frontières du Levant et de Mésopotamie précisément issues des accords « Sykes-Picot » entérinés par la SDN (Société des Nations) en 1920 ; mais aussi, quoique de manière quelque peu différente dans la péninsule Arabique, notamment dans les confins occidentaux de la péninsule, avec la guerre lancée au Yémen par une coalition arabo-sunnite lancée par l’Arabie saoudite contre la milice « houthie » – une émanation de la mouvance chiite d’obédience zaydite originaire du Yémen septentrional – dont le fief territorial jouxte précisément une frontière saoudienne toujours particulièrement sensible. Cette frontière qui n’a été laborieusement définie qu’à partir des années 1990, avant de n’être finalement délimitée et bornée qu’au début des années 2000, est paradoxalement l’une des rares à ne pas porter la marque de l’arbitraire colonial dans la région et même au Yémen en tant que tel, longtemps séparé par une frontière coloniale entre Nord et Sud jusqu’à une réunification forcée en 1994, laquelle ancienne frontière semble d’ailleurs peu ou prou réapparaître à la faveur de la fragmentation de plus en plus marquée du pays. Pour ce qui est des confins orientaux de la péninsule, les frontières ont également été tardivement définies et délimitées mais pour d’autres raisons et la question longtemps latente ressurgit, quoique de manière subliminale, avec la crise brutale entre le Qatar et les autres membres du CCG que sont l’Arabie saoudite, le Bahreïn et les Emirats arabes unis, lesquels ont par le passé respectivement contesté jusqu’à la légitimité de l’existence même du Qatar comme entité Etatique.

Prolégomènes frontaliers arabiques

Plusieurs facteurs, dont certains sont propres à la région, peuvent partiellement expliquer la définition et plus encore la délimitation parfois tardive – seulement depuis le siècle dernier – des frontières dans le vaste ensemble de la péninsule Arabique, sanctuaire de l’islam par le fait qu’elle abrite les deux « villes saintes » que sont La Mecque et Médine, désertique dans sa plus grande partie, et faiblement peuplée de tribus arabes nomades et indisciplinées.

Le premier pourrait précisément tenir à la difficulté pour l’islam de penser la notion même de frontière-linéaire au sens occidental du terme. On a d’ailleurs pu formuler la question suivante : l’islam est-il une « pensée sans frontière ? ». De fait, les questions relatives au territoire et/ou au politique dans la pensée islamique demeurent complexes et controversées. Il y a dans l’islam, comme préalable, une conception spirituelle unitaire, celle de la Oummah (« Communauté des croyants »). Ainsi, les musulmans, où qu’ils se trouvent sur terre, se considèrent comme faisant néanmoins toujours partie intégrante d’une même entité « dé-territorialisée ». La présence d’un territoire déterminé n’est donc pas a priori considérée comme essentielle. Selon le droit islamique classique, le monde se partagerait néanmoins en deux espaces distincts : celui du Dar el-islam (« le monde de l’islam ») auquel s’oppose celui du Dar el-Harb (« le monde de la guerre », ou à « ouvrir à l’islam »). Ainsi la notion de frontière en islam, si elle existe, passerait plutôt par l’appartenance ou la non-appartenance à la Oummah. La théologie politique islamique ne renonce pas à considérer la frontière comme une mouvance ayant vocation à être en permanence déplacée, sinon élargie. D’où il ressort que, dans la pensée musulmane, la frontière se pense plus en termes de « confins » progressifs qu’en termes de rupture linéaire à l’occidentale. D’ailleurs, cela demeure valable au sein même du Dar el Islam avec la distinction entre Maghreb (« les pays du Couchant », correspondant à l’Ouest dans la géographie musulmane) et Machreck (« les pays du Levant » correspondant à l’Est dans la même géographie musulmane) dont la limite est pour le moins floue, même si on la situe traditionnellement dans l’actuelle Libye, peu ou prou au niveau de la ville de Syrte – ville natale de feu le colonel Kadhafi – sur les « rivages » éponymes[2]. Cette représentation « musulmane » de la frontière n’a toutefois pas empêché différents empires musulmans – dont les Califats arabo-musulmans historiques et/ou l’Empire ottoman par la suite – d’avoir une certaine pratique de la frontière et de sa fonction, le plus souvent militaire, face à un ennemi déclaré et/ou reconnu. Par ailleurs, le monde musulman a été très tôt divisé en fonction de limites linguistiques, ethniques, politiques, voire religieuses, inhérentes à l’iqlîmiyyat (« régionalisme ») marqué affectant l’ensemble du monde arabo-musulman.

Le deuxième facteur, d’ailleurs préexistant au premier mais qui s’y est superposé, renverrait au fait que la notion musulmane du politique a été largement influencée dès les débuts de l’Hégire par l’organisation sociale propre aux Arabes de la péninsule, fondée qu’elle était sur le nomadisme qui ne reconnaissait pas de limites territoriales aux activités et aux déplacements des tribus. Initialement, d’ailleurs, la tribu va de pair avec le badw (« bédouinisme ») indissociable du nomadisme. Il convient de rappeler que les relations entre les groupes et les mouvements migratoires dans le désert des badawî ou qabîlî (« les hommes de tribu ») – en référence à la terminologie d’Ibn Khaldoun dans son Discours sur l’histoire universelle[3] – étaient généralement réglés par des alliances, des relations de clientèle et d’ihram (« protection »), par des traditions de bon voisinage, qui trouvaient leur expression dans le code tribal de « l’honneur » (diyya). Ce code tribal incluait également des notions d’infra-appartenance clanique, les plus souvent formalisées en termes de généalogie et d’origine ethnique. Il n’excluait certes pas la soumission à un chef tribal suprême (amir) qui appliquait un système coutumier dont la nature était complémentaire à celle du droit islamique, mais cette sujétion demeurait toujours fragile[4]. Habituées à une liberté absolue par des siècles de vie nomade, les tribus d’Arabie centrale n’étaient nullement disposées à subir le joug d’un maître, fût-il arabe. Toute discipline leur paraissait même une contrainte insupportable parce qu’elle bridait ce qu’ils avaient de plus sacré, à savoir leur liberté de mouvement[5]. Dans une région où l’allégeance était portée à un cheikh, celui-ci exerçait son pouvoir juridictionnel sur une ou plusieurs tribus, et consécutivement sur leur territoire dans la mesure où elles acceptaient son autorité, et seulement dans cette mesure. Mais à l’origine, l’autorité du cheikh ne recoupait pas à proprement parler un territoire. Elle restait attachée à sa personne et rendait compte des liens entre lui et la tribu considérée. Un pacte d’intérêt commun les liait, quoique de manière non-définitive : moyennant le paiement d’un impôt, le cheikh apportait son ihram (« protection ») à la tribu qui, en retour, se soumettait à son autorité. Les cheikhs admettaient la délimitation d’aires d’influence, à travers précisément la notion d’ihram (« protection ») renvoyant directement à la fidélité tribale et à l’étendue des terres de pâturages pour les troupeaux. Autant de repères flous et incertains pour une mentalité occidentale. L’hypothèque pour la possibilité même d’un pouvoir à vocation Etatique résidait dans le fait que la définition des dar ou dîrah (juridictions territoriales des tribus) qui s’y rattachaient en tant que l’on pouvait y délimiter des « espaces réservés » (hima, pluriel ahmia), était liée à la tradition bédouine du hijrah (littéralement « migration », mais sans la connotation religieuse spécifique à l’islam) selon laquelle un groupe pouvait quitter le territoire d’un chef pour un autre, déshonorant par la même occasion l’un, et honorant l’autre. Ce concept se retrouverait d’ailleurs assimilé dans la tradition islamique, lorsqu’il s’agit de « pénaliser » le comportement d’un chef considéré comme « injuste ». L’allégeance tribale (bay’a) des nomades avait donc un caractère très éphémère. Elle était fortement conditionnée par les bénéfices potentiels promis par un cheikh en termes d’ikrimiya (« dons honorifiques ») et par les pressions que ce dernier pouvait exercer sur ses rivaux[6]. Enfin, pour ne rien simplifier, le déplacement fréquent des tribus nomades de l’Arabie, fondées sur les liens du sang plutôt que sur l’attachement à un territoire, toujours à la recherche de l’eau et de pâturages pour les troupeaux, a fait que de vastes espaces devinrent communs à plusieurs tribus, lesquelles portaient allégeance non pas à un seul cheikh mais à plusieurs simultanément. Dans de telles conditions l’idée même de frontière-ligne au sens occidental du terme ne pouvait qu’apparaître totalement dépourvue de sens.

Un troisième facteur, complémentaire du nomadisme bédouin, et qui l’explique sans doute largement dans la mesure où son mode de vie constitue une adaptation à un milieu spécifique, a « naturellement » contribué à la longue persistance d’absence de frontières jusqu’à une époque récente dans la Péninsule Arabique : la dimension géo-climatique du désert, l’immense Rub al-Khali, appelé The Empty Quarter par les Britanniques (stricto sensu le « Quart-Vide »), ce « désert des déserts »[7] brûlé par un soleil infernal, ainsi que l’extrême complexité des données topographiques qui rendaient tout tracé de frontières problématique, sinon absurde. Comme le rappelle encore Ibn Khaldun (1332-1406) dans son Discours sur l’histoire universelle, le bédouinisme constitue un « groupement naturel » [dans un milieu spécifique, celui de l’aridité désertique] « pour qui nécessité fait loi »[8]. C’est précisément ce qui fera dire à un certain Abdelaziz ben Abderrahmane Al Saoud, futur roi Ibn Saoud, lors des négociations de la Conférence d’Uqayr en novembre 1922 organisée par les Britanniques pour fixer des frontières jusqu’alors inexistantes que « [la frontière n’est qu’] une ‘ligne imaginaire dans le désert ouvert où les nomades sont habitués à se déplacer’[9]».

Tous ces facteurs entrent sans doute en ligne de compte pour expliquer que les frontières au sens occidental du terme soient apparues tardivement dans la majeure partie de la péninsule Arabique – shibh al-jazira al-ʿarabiyah ou plus simplement al-jazirat al-ʻarab (l’« Ile des Arabes »), une terminologie qualifiant justement la péninsule Arabique -, et à la faveur de deux dynamiques distinctes mais concomitantes. Tout d’abord, les velléités expansionnistes de l’émir saoudien du Nejd susmentionné, en l’occurrence Abdelaziz ben Abderrahmane Al Saoud, qui réussit à s’affranchir au début du siècle dernier de la tutelle déjà toute relative des Ottomans dans la région en se retrouvant aussitôt confronté à l’affirmation de la puissance coloniale britannique, laquelle devint rapidement indissociable des convoitises pétrolières. Ensuite, et de manière consécutive, la question pétrolière qui va très largement déterminer les enjeux de la problématique frontalière contemporaine dans la péninsule Arabique. Jusque-là, en effet, l’absence de frontières dans cette région n’avait pas posé particulièrement de problèmes à la Grande-Bretagne. Puissance « thalassocratique » et non continentale, elle avait pour unique objectif de contrôler le littoral – la « porte de devant », celle de la mer – sans se mêler réellement des affaires des bédouins de l’intérieur qui ne les intéressaient pas. Un désintérêt qui s’accommodait du flou des représentations territoriales des tribus arabes nomades mais qui allait sans le vouloir favoriser les ambitions expansionnistes de l’émir du Nedj. Celui-ci, après 1918 et la disparition de l’Empire ottoman, commença à pousser habilement ses pions, tout en demeurant fidèle à la « loi du désert », c’est-à-dire en refusant de définir une limite qui ne serait qu’une « ligne imaginaire dans le désert ». La question de l’octroi de concessions pétrolières devait modifier les données du tropisme bédouin et conduire à définir nolens volens des frontières-lignes à l’occidentale. Compte tenu des vieilles rivalités à l’œuvre dans la région, la délimitation des périmètres accordés aux sociétés pétrolières occidentales allait aboutir souvent à une détermination unilatérale de frontières qui devint souvent une cause de litige. De fait, avec la prospection pétrolière et la chasse aux concessions de la part des grandes compagnies occidentales, l’énormité des enjeux territoriaux – puisque le tracé des frontières pouvait décider de la fortune ou de la misère des Etats en voie d’émerger – rendit très difficiles les négociations sur lesdites frontières, voire hypothéqua leur délimitation pour certaines quasiment jusqu’au début du XXIème siècle. Dans les confins occidentaux de la péninsule Arabique, la frontière entre le Yémen et l’Arabie saoudite ne fut formellement finalisée après moult turbulences qu’en juin 2000 par le traité de Djeddah ; alors que dans les confins orientaux de la péninsule Arabique, notamment entre le Qatar et l’Arabie saoudite, il fallut attendre la fin des années 1990 pour qu’une frontière internationale fût d’abord reconnue, et même l’année 2010 pour qu’elle fût effectivement délimitée ; sans parler des contestations récurrentes dans la délimitation de la frontière entre Bahreïn et le Qatar résolues début 2001 par un arrêt de la Cour internationale de justice, mais encore persistantes entre les Emirats arabes unis et le même Qatar, ce petit Etat du Golfe, que l’on retrouve littéralement mis au ban du Conseil de coopération du Golfe (CCG), depuis le 5 juin 2017, sous la pression conjointe de l’Arabie saoudite, de Bahreïn, et des Emirats arabes unis, une crise dans laquelle la question sous-jacente des frontières n’est pas exempte d’instrumentalisation potentielle.

Des « confins » aux « frontières » dans la péninsule Arabique

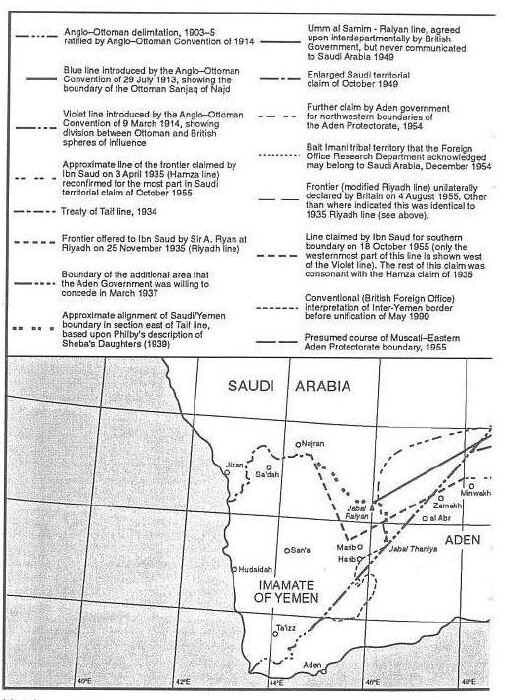

Pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter encore et toujours au XXème et plus particulièrement au début de ce siècle. Bien avant la Seconde guerre mondiale, la péninsule Arabique était déjà le théâtre de grandes manœuvres avant de devenir la zone de toutes les convoitises pour cause de pétrole. Les Ottomans en déclin, résistaient avec difficultés dans leurs vilayets (« provinces ») arabes à la pression des puissances coloniales européennes ainsi qu’aux forces de rébellions locales. Ainsi au début du XXème siècle, les Ottomans qui contrôlaient encore la côte occidentale de la péninsule Arabique, du Hedjaz au Yémen, avaient néanmoins été contraints de reconnaître aux Britanniques, installés à Aden depuis 1839, une vaste zone d’influence, le British Hinterland of Aden. Cette zone d’influence britannique devait être précisée, quelques années plus tard, au terme de deux accords anglo-ottomans, par deux tracés rectilignes connus respectivement sous le nom de « ligne violette » établie par une convention anglo-ottomane le 9 mars 1914 et de « ligne bleue » préalablement établie par une convention anglo-ottomane première le 29 juillet 1913, lesquelles serviraient plus tard de base aux frontières plus ou moins bien établies que l’on connaît aujourd’hui (Cf. Carte).

Sur les cartes du siècle dernier, cette zone aux contours pour le moins flous était censée couvrir toute la péninsule Arabique de son extrême Sud-Ouest jusqu’au doigt du Qatar actuel. Mais on prit le soin à l’époque de la borner que sur une petite cinquantaine de kilomètres pour préciser les contours du district d’Aden. Le 23 mai 1904, une commission mixte anglo-ottomane fixa la délimitation inter-impériale de cette « frontière » qui courait du Bab-al-Mandeb (« La porte des larmes ») à l’entrée de la mer Rouge jusqu’au wadi (oued) Bana (dans l’actuelle province d’Abyane, sud-ouest du Yémen) et séparait alors ce qui était la colonie britannique d’Aden (futur Yémen du Sud jusqu’à la réunification de 1990) du Yémen ottoman de l’époque (futur Yémen du Nord avant ladite réunification de 1990). Ce fut la première frontière établie dans la péninsule Arabique qui dura jusqu’à la réunification des deux Yémen en mai 1990 et qui réapparut brièvement le temps de la guerre civile intra-yéménite de mai à juillet 1994. C’est cette frontière ancienne « coloniale » sous-jacente, qui ressurgit de nouveau dans le chaos du Yémen actuel plongé dans les affres de la guerre induite par le lancement, dans la nuit du 25-26 mars 2015, de la campagne aérienne dite ’âçifat ul-Hazm (« Tempête décisive ») de la part d’une coalition arabo-sunnite constituée sous l’égide de l’Arabie saoudite.

La frontière « fantôme » entre les deux Yémen.

La division historique du Yémen remonte à la période de la colonisation à la fois ottomane et britannique. Les Ottomans occupèrent les premiers Aden en 1538 afin d’étendre leur domination sur la quasi-totalité du Yémen historique, à l’exception toutefois du Nord du pays tenu par les Chiites d’obédience zaïdite. En 1635, les Ottomans furent finalement chassés par les chiites zaïdites de l’imam[10]. Ces derniers qui avaient fait un temps d’Aden leur capitale, ne purent jamais imposer réellement leur autorité aux sunnites d’obédience chafiite[11] dans le Sud. Cette ville d’Aden fut soustraite par les Britanniques au reste du pays en 1839, avant de se transformer en « protectorat d’Aden » couvrant, à partir de 1843, toute la partie Sud de l’actuel Yémen, puis lorsque l’essentiel de ses provinces côtières passèrent sous les contrôles respectifs des Anglais et des Ottomans entre 1849 et 1905, ce qui donna lieu à une délimitation frontalière circonstanciée entre le vilayet (« province ») ottoman du Yémen septentrional et le « protectorat d’Aden ». En 1918, à la faveur de la disparition de l’Empire ottoman, le Nord du Yémen recouvra l’indépendance, tandis que le Sud demeura sous contrôle britannique jusqu’en…1967. Ayant opté pour des orientations politiques et des alliances internationales radicalement opposées – un régime d’abord monarchique pour le Yémen septentrional et un régime idéologiquement « socialiste » pour le Yémen méridional -, les deux Etats yéménites connurent une tension permanente, dégénérant parfois en plusieurs accrochages frontaliers et même en deux guerres ouvertes (en octobre 1972, puis en mars 1979). La question des relations avec Aden a toujours occupé une place cardinale dans la vie politique tumultueuse de la capitale Sanaa. Ainsi, rien d’étonnant à ce que la coexistence entre les deux parties du Yémen demeurât complexe et conflictuelle[12].

Et ce, nonobstant la réunification officielle effectuée en mai 1990, entre la République arabe du Yémen (Yémen du Nord) peuplée d’une douzaine de millions d’habitants et dirigée jusque-là par le président Ali Abdallah Saleh et une République démocratique populaire du Yémen (Yémen du Sud), beaucoup plus vaste en superficie, mais peuplée de seulement quelque 3 millions d’habitants, et qui plus est durablement affectés par la pauvreté après deux décennies de « socialisme réel ». Or, cette réunification nolens volens profita finalement très largement aux Nordistes, généralement désignés par les Sudistes par le qualificatif péjoratif de dahâbicha (pluriel de dihbâchi) du nom d’un héros d’une série télévisée diffusée au Yémen du Nord dans les années 80 et stéréotype d’un personnage impulsif et roué[13]. Les tensions ataviques entre Nord et Sud débouchèrent d’ailleurs sur une brève guerre civile[14], entre le 5 mai et 7 juillet 1994, après la proclamation impromptue, le 21 mai 1994, par les dirigeants sudistes – dont Ali Salim El Beidh, vice-président depuis la réunification du pays et secrétaire général du Parti socialiste yéménite -, de la sécession du Sud et une République démocratique du Yémen. Cette guerre civile, brève mais meurtrière – on estime les pertes humaines du conflit comprises entre 7.000 et 10.000 morts selon les sources -, se solda par une victoire nordiste avec la prise d’Aden, le 7 juillet 1994, et l’exil des dirigeants sudistes. Certains furent accueillis – comme Haydar Abou Bakr Al-Attas qui fut président de la République Démocratique Populaire du Yémen entre 1986 et 1990 – en Arabie saoudite, laquelle avait apporté aux Sudistes un appui financier, militaire et politique, en dépit du fait que, pour la plupart, il s’agissait d’anciens dirigeants « socialistes » ayant longtemps représenté tout ce qu’avait toujours abhorré le régime saoudien. « Autres temps, autres mœurs ».

On peut rappeler, non sans ironie, que lors de la première guerre civile au Yémen, celle qui se déroula entre 1962 et 1967, l’Arabie saoudite avait alors pris fait et cause – assez logiquement – pour le camp des « royalistes », afin de contrer celui des « Républicains » qui avaient renversé par un coup d’Etat, le 26 septembre 1962, le roi muttawakilite[15] Muhammad al Badr, fils de feu le roi Ahmad bin Yayha (1948-1962), en même temps « commandeur des croyants » en tant qu’imam zaïdite. Un coup d’Etat effectué par le jeune officier Abdallah as-Sallal avec le soutien du président égyptien Gamal Abdel Nasser, héros d’un « panarabisme » flamboyant qu’il incarna un temps à travers ce qui passa à la postérité comme le « Nassérisme ». Cet événement qui contraignit Muhammad al Badr à l’exil, d’abord en Arabie saoudite puis à Londres où il finira sa vie (1926-1996), avait de fait été préparé et orchestré depuis l’Egypte. Et ce, en prenant appui tant sur des critères religieux (Chaféis contre Zaydites) que géographiques (Qahtanis, natifs du Yémen, contre Adnanis, arrivés au Yémen dans le prolongement de la suite de la Révélation du prophète)[16]. Des soldats égyptiens arrivèrent en masse pour soutenir Abdallah as-Sallal après sa prise de pouvoir. L’Egypte alla jusqu’à envoyer près de 70 000 soldats, quand les « royalistes » pouvaient compter sur 40 000 à 50 000 hommes. Le conflit finit par s’enliser. Rétrospectivement, les historiens militaires égyptiens qualifient d’ailleurs cet engagement de « guerre du Viêt-Nam de l’Egypte » – les pertes égyptiennes furent estimées à près de 26 000 tués -, du fait de la guérilla livrée par les forces « royalistes » qui ne parvinrent toutefois pas à être victorieuses en dépit du retrait des troupes égyptiennes décidé par Nasser en 1967. Prenant acte de cette impasse militaire, l’Arabie saoudite finit en 1970 par se résigner à reconnaître la République arabe du Yémen (du Nord) qui durera jusqu’à la réunification de mai 1990. Quant au Sud du Yémen, longtemps sous « protectorat » britannique, un Front de libération de l’occupation du Yémen du Sud (FLOYS) et un National Liberation Front (NLF)/Front de libération nationale (FLN du Yémen), largement soutenus par l’Egypte nassérienne et les « Républicains » qui étaient en train de s’imposer au Nord, engagèrent une lutte de libération nationale contre les Britanniques qui finirent par se retirer fin 1967 « à l’Est de Suez ». La dichotomie Nord-Sud ne disparut pas pour autant puisque la prise du pouvoir par la guérilla marxiste à Aden, en juin 1969, déboucha sur la proclamation d’une République démocratique populaire du Yémen d’obédience socialiste – un cauchemar pour l’Arabie saoudite -, un Yémen du Sud qui ne se réunifia qu’imparfaitement au Yémen du Nord qu’en mai 1990. L’échec de la reprise de son indépendance par le Yémen du Sud durant la « guerre civile » de mai à juillet 1994 n’a pas fait disparaître les sources de tensions. Peu s’en faut même.

Depuis la défaite des Sudistes, le ressentiment est croissant : en position de force, les Nordistes n’ont pas hésité à accaparer l’essentiel du pouvoir, les postes importants dans l’armée et l’administration (des dizaines de militaires et de fonctionnaires sudistes furent mis à la retraite d’office) ainsi que les biens nationalisés[17] avant la réunification de mai 1990 et dévolus au profit des Nordistes. Les Sudistes n’ont eu de cesse de dénoncer des pratiques discriminatoires dans l’accès à l’université ou aux emplois et dans le déroulement des carrières ou la redistribution des revenus tirés du pétrole, dont une part des gisements se trouve dans la partie méridionale du pays et une autre est exportée via Aden.

Depuis 2007, sous la direction d’Al Harak Al Janoubi (le « Mouvement du Sud » ou « mouvement sudiste »[18] animé notamment par le général Ali Mohammed Assadi), la contestation n’a pas cessé, initialement non pas tant sur l’unification elle-même que sur ses modalités. Mais elle a pris une ampleur inédite à la faveur du mouvement réclamant la démission du président Saleh, à partir de janvier 2011. Avec l’établissement d’une Commission nationale suprême pour l’indépendance du Sud, présidée par le très respecté général Nasser al-Nouba, une majorité des membres du mouvement Al Harak Al Janouby semble réclamer désormais ouvertement le retour à l’indépendance du Sud sur l’ancienne frontière de ce qui se fit appeler République populaire du Yémen jusqu’à la réunification forcée en 1990 et pas seulement une autonomie dans un cadre fédéral[19].

Le contexte qui prévaut aujourd’hui offert une « fenêtre d’opportunité » à la concrétisation de cette demande récurrente des « Sudistes » alors que le pouvoir de Sanaa paraît de plus en plus lointain. Le 27 avril 2017, un décret du président Abd Rabo Mansour Hadi a démis l’homme fort de la ville, le gouverneur Aidarous Al-Zoubeidi. Il a choisi de rompre son alliance, houleuse de longue date, avec ce chef du mouvement séparatiste sudiste. Al-Zoubeidi avait participé, en juillet 2015, aux côtés des forces émiraties, à la levée du siège d’Aden imposé par les houthistes. Il jouit d’une réelle popularité en ville et de la confiance d’Abou Dhabi. Le président Hadi a également écarté le principal pourvoyeur d’armes et d’argent des Emirats dans le pays : le salafiste Hani Ben Boureik. Cet ex-ministre d’Etat, lui aussi militant pour l’indépendance du Sud, dirige la « ceinture de sécurité » d’Aden. Ses quelque 10 000 hommes luttent contre les Houthistes sur la côte de la mer Rouge et contre les djihadistes d’Al-Qaida dans la province d’Abyane. Hani Ben Boureik rappelait sur Twitter sa fidélité à la « résistance » sudiste et à ses hommes. Le Yémen a fait un pas de plus vers la partition, le 4 mai suivant, à Aden. Des milliers de manifestants se sont rassemblés place Al-Ouroud pour acclamer l’ex-gouverneur de la ville, le séparatiste sudiste Aidarous Al-Zoubeidi. L’homme a été appelé par des figures du mouvement sudiste Al-Hirak à prendre la tête d’un conseil politique, chargé d’administrer la région et de la mener vers l’indépendance. Cette manifestation est un défi au pouvoir du président Abd Rabo Mansour Hadi qui se trouve aujourd’hui en Arabie saoudite et on imagine mal comment il pourrait, à brève échéance, revenir à Aden, où le rapport de force n’est pas à son avantage. Il appartient désormais aux Emirats arabes unis, principal protecteur du sud du Yémen, de décider si le conseil dont Al-Zoubeidi a pris la tête se mue en gouvernement alternatif et rejette l’autorité du président Hadi. Les Emirats mènent l’essentiel des combats contre cette rébellion, en s’appuyant, au sol, sur des troupes locales salafistes et issues du mouvement sudiste. Al-Zoubeidi et Ben Boureik, principaux relais des Emirats dans le Sud, avaient maintenu jusqu’ici une alliance difficile avec le président Hadi. Ce dernier, originaire de la province d’Abyan, dans le sud du pays, est très affaibli, mais il demeure le dépositaire de l’autorité légitime reconnue par les Nations unies : c’est officiellement pour soutenir son gouvernement que la coalition arabe opère au Yémen. Mais ce gouvernement rassemble diverses forces aux intérêts divergents : des séparatistes sudistes, des Frères musulmans, bêtes noires des Emirats, d’anciens alliés de M. Saleh, des chefs tribaux. Or, depuis juillet 2015, date de l’échec du siège d’Aden par les houthistes, repoussés par les forces émiraties, le pays est de facto coupé en deux. Le Sud, qui n’a été rattaché au nord du Yémen qu’en 1990, après plus d’un siècle de protectorat britannique et trente-trois ans d’indépendance, a poussé ses pions à la faveur de la guerre, sous l’œil bienveillant du parrain émirati. Mais le mouvement sudiste demeure profondément divisé entre partisans du fédéralisme et de l’indépendance. La création d’un « Conseil de transition du Sud » a été annoncée le 11 mai. Un conseil dirigé par 26 personnalités, parmi lesquelles les gouverneurs de toutes les provinces du sud du Yémen et deux ministres du gouvernement d’Abd Rabbo Mansour Hadi. Cette brusque résurgence du séparatisme risque de compliquer la tâche du pouvoir reconnu par la communauté internationale, qui peine déjà à reconquérir les territoires contrôlés par les insurgés houthis, malgré le soutien de la coalition commandée par l’Arabie saoudite, qui frappe la rébellion houthi depuis plus de deux ans. Le spectre d’une partition du Yémen plane à nouveau sur le pays. Profitant du chaos qui règne dans cet État ravagé par plus de deux années de guerre et paralysé par les divisions intérieures, les séparatistes du Sud caressent à nouveau le rêve de ressusciter l’État indépendant du Yémen du Sud, dissous en 1990. Des responsables politiques locaux, des chefs tribaux et militaires ont en effet annoncé jeudi 11 mai 2017 la création d’une nouvelle autorité, baptisée « Conseil de transition du Sud », destinée dans un premier temps à administrer et à représenter les provinces du Sud. Une mise au défi insupportable pour l’autorité déjà contestée du président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi, qui a rejeté un « acte sans fondement », ne servant que les intérêts des Houthis, les rebelles chiites qui contrôlent la capitale Sanaa et d’autres parties du pays. C’est l’ancien gouverneur de la ville d’Aden, Aïdarous al-Zoubaïdi, figure du groupe séparatiste Mouvement sudiste, qui a annoncé la création du Conseil, lors d’un discours télévisé prononcé devant le drapeau de l’ancienne République démocratique populaire du Yémen (communiste). Une mise en scène symbolique qui ne laisse aucun doute sur l’objectif des séparatistes, qui n’ont jamais digéré la réunification du pays.

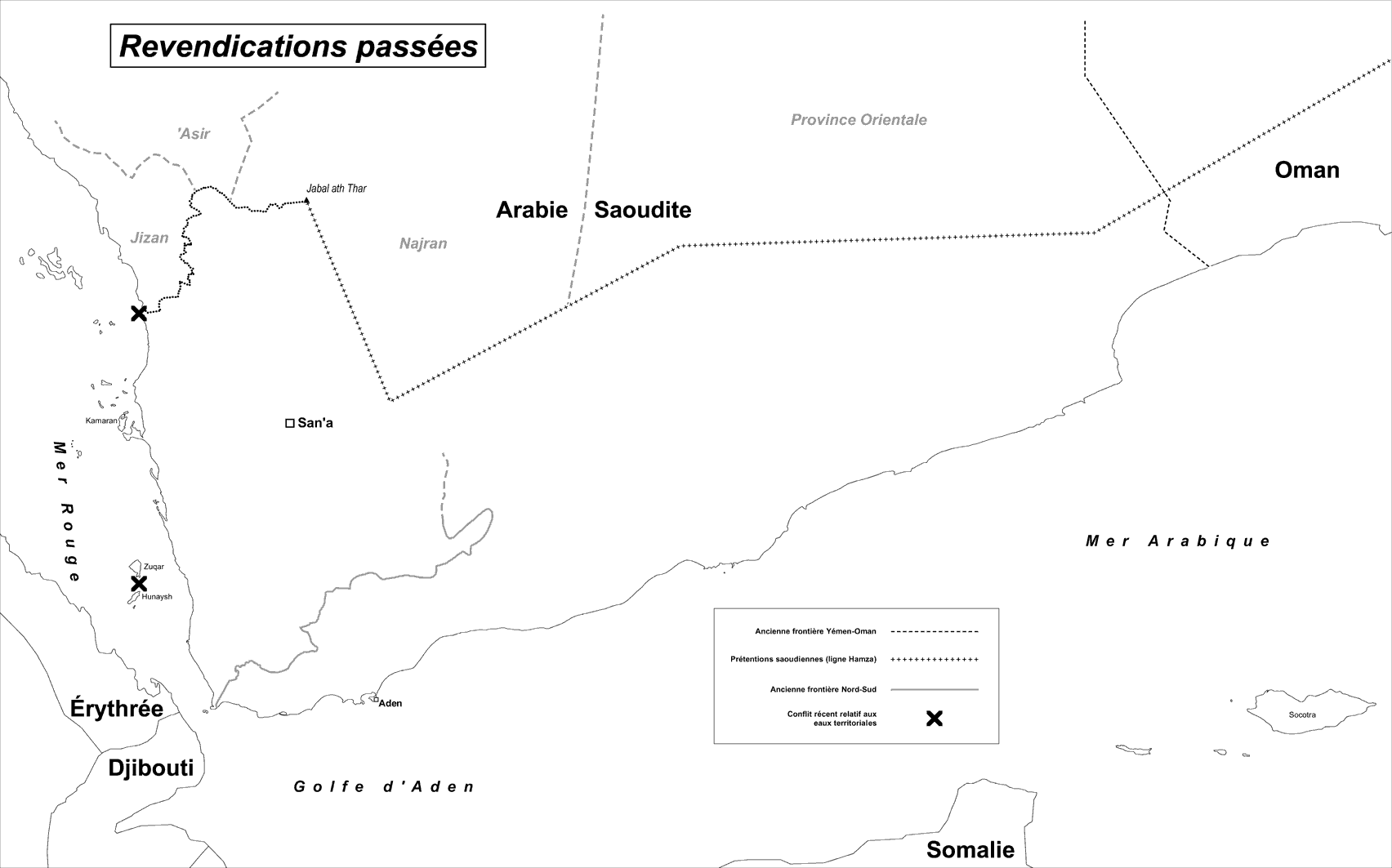

Une opération mise en œuvre officiellement pour restaurer la légitimité institutionnelle du président Abd Rabbo Mansour Hadi contraint de s’enfuir de Sanaa, en septembre 2014, sous la pression militaire d’une rébellion confessionnelle, menée par la milice clanique des « Houthis » (al-Huthiyun)[20], de confession chiite d’obédience zaïdite[21], une branche particulière du chiisme propre au Yémen. Or, le lancement de l’opération militaire « Tempête décisive » entraîna d’emblée une déclaration attribuée à la partie « houthie », laquelle est tout sauf anodine : « Tous les accords entre le Yémen et l’Arabie saoudite, dont le traité de Taëf datant de 1934, sont devenus nuls et non avenus, et les provinces saoudiennes de Najran, de l’Asir et de Jizan, [longtemps réclamées comme faisant historiquement partie du Yémen] seront ré-annexées »[22]. C’est dire si les enjeux frontaliers sont potentiellement considérables. Et ce type de déclaration révèle le passif qui persiste aujourd’hui entre l’Arabie saoudite et le Yémen concernant une réactualisation d’éventuelles velléités yéménites irrédentistes sur les trois provinces de l’Asir, du Jizan et de Najran conquises manu militari en 1926 par l’émir du Nedj, un certain Abdelaziz bin Abderrahmane Al Saoud, passé à la postérité sous le nom d’Ibn Saoud, futur roi d’Arabie saoudite, et formellement annexées par ce dernier au détriment de l’imam Yahya du Yémen par le biais de l’accord dit de Taëf de mai 1934.

Les confins occidentaux de la péninsule Arabique

La frontière saudo-yéménite se trouve paradoxalement être l’une des rares dans la région à ne pas porter directement la marque de l’arbitraire colonial même si elle n’est pas totalement étrangère au fait que la région était le théâtre des rivalités grandissantes des puissances coloniales aux prises à l’époque, notamment l’Empire ottoman et l’Empire britannique. De fait, pour comprendre la situation frontalière actuelle, il faut une fois de plus remonter au début du siècle dernier.

En 1914, l’Empire ottoman contrôle encore une grande partie du littoral de la mer Rouge, par l’intermédiaire de chefs arabes reconnaissant sa suzeraineté, notamment le chérif Hachémite Hussein dans le Hedjaz, le Sayyed Mohammed Ibn Al-Idrisi[23] qui s’était constitué depuis 1906 un émirat autonome dans l’Asir, cette portion du littoral située entre le Hedjaz et le Yémen proprement dit, et enfin l’imam zaïdite Yahya du Yémen soumis en 1911 après une lutte longue et difficile[24].

Muhammad al-Idrisi, en lutte récurrente contre les Ottomans, fut le premier chef local à se rallier ouvertement aux « Alliés ». A partir de 1915, Londres traita donc avec l’Idrisi d’Asir. Dès le 15 février 1915, des armes lui furent envoyées et, le 30 avril 1915, fut signé un traité d’action commune entre l’Idrisi et Londres contre les Ottomans. La Grande-Bretagne fournissait une aide militaire, assurait la sécurité de l’Asir par la mer Rouge et lui garantissait son indépendance après la guerre. Les Britanniques entendaient également se servir de leur alliance avec l’Idrisi pour éloigner les Italiens présents en Erythrée. Par un accord en date du 22 janvier 1917, Londres renouvelait ses promesses d’assistance et s’engagea même à replacer l’Idrisi au pouvoir s’il venait à en être chassé.

Après 1918, les britanniques accordèrent à leur allié de guerre, l’Idrisi d’Asir, en récompense de cette alliance, la zone de la Tihama couvrant les territoires de la côte de la mer Rouge dont le port d’Hodeida. Mais la mort, en 1922, de Sayyed Mohammed al-Idrisi ralluma la convoitise de ses voisins. En mars 1925, l’imam Yahya du Yémen, profitant des querelles dynastiques affaiblissant les Idrisi, occupa la porte d’Hodeida, pourtant concédée par Londres à l’Asir. Londres s’efforça alors d’ouvrir avec lui des négociations sur la question des frontières, notamment celle du Sud où se trouvait le protectorat d’Aden. Une mission britannique fut envoyée à Sanaa en février 1926. L’échec des pourparlers porta un coup à la puissance britannique ce qui raviva dans le même temps les visées italiennes dans la région. Comme l’imam Yahya se sentait contraint d’établir des alliances dans sa lutte contre le colonialisme britannique, il se tourna alors vers l’Italie présente en Erythrée. Le 2 septembre 1926, un traité d’amitié et de commerce fut signé entre le Yémen et l’Italie qui fut le premier pays européen à reconnaître formellement par un traité l’indépendance complète d’un Etat arabe[25]. Cet accord, en renforçant l’imam Yahya, fragilisait a contrario l’Asir qui subissait les visées yéménites. L’émir Sayyed al-Idrisi, à l’instar de son père auquel il venait de succéder, tenta vainement d’obtenir la « protection » britannique. Assiégé par les Yéménites, et faute de mieux, il fit alors appel à l’émir saoudien du Nedj. Le 21 octobre 1926, l’Asir fut dans un premier temps contraint d’accepter le « protectorat » saoudien par l’accord dit de « La Mecque ». En vertu de cet accord, l’Asir reconnaissait la suzeraineté du Saoudien, « Sultan du Nedj et roi du Hedjaz » (art.1) et s’engageait à ne conclure de traité avec aucune autre puissance ni à accorder de privilèges commerciaux et/ou diplomatiques à aucune autre partie, sans l’accord préalable du Saoudien (art. 2). En contrepartie, le Saoudien reconnaissait la souveraineté formelle de l’Idrisi sur le territoire de l’Asir (art. 5) et s’engageait à le protéger contre toute agression intérieure ou extérieure (art. 7). Cette clause visait évidemment l’irrédentisme yéménite. Ce faisant, l’Idrisi avait fait entrer le loup dans la bergerie. Il ne fallut pas attendre longtemps avant que le Saoudien n’obligeât l’Idrisi à signer, en octobre 1930, un nouveau traité qui privait ce dernier de toutes les prérogatives sauf du titre nominal et purement honorifique de hakim (souverain).

L’annexion de facto de l’Asir mettait le Saoudien et l’imam Yahya face à face. Ils entrèrent rapidement en conflit sur une frontière qui pour le Yémen passait quelque part au Nord de l’Asir alors que pour le Saoudien, cette frontière se situait au Sud de cette région. Les incidents se multiplièrent au cours de l’hiver 1931-1932. Or, en octobre 1932, l’Idrisi, soutenu en sous-main par le Yémen, se révolta contre le gouverneur saoudien d’Asir. Cette révolte fut sévèrement matée début 1933 et l’Idrisi fut contraint de se réfugier au Yémen voisin. En mars 1933, puis de nouveau en mai de la même année, des représentants saoudiens et yéménites se réunirent pour fixer la frontière commune entre le nouveau royaume d’Arabie saoudite proclamé le 22 septembre 1932 et le Yémen. Sans résultat. En juillet 1933, les troupes yéménites envahirent l’Asir sous tutelle saoudienne, occupèrent même la région de Najran et exigèrent le retour au pouvoir de l’Idrisi. Mais les Yéménites furent repoussés, laissant malgré eux le Najran aux Saoudiens[26].

Saoudiens et Yéménites ouvrirent des négociations difficiles à Abha, la capitale de l’Asir. Le Saoudien, ayant annexé de fait l’Asir et le Najran, tenait à obtenir la reconnaissance de la nouvelle carte politique et même que l’Idrisi lui fût livré. Toutes choses que les Yéménites refusèrent. Le 20 mars 1934, le roi saoudien lança une offensive contre le Yémen. Les troupes saoudiennes occupèrent le Jizan et atteignirent le 4 mai 1934 Hodeida, le port d’où les Yéménites tiraient leur ravitaillement. Non sans ironie, à l’instar de ce qu’il se passe aujourd’hui dans la guerre en cours. Les forces saoudiennes finirent même par menacer Sanaa, la capitale yéménite. Le roi saoudien annonça alors un cessez-le-feu unilatéral et des négociations saudo-yéménites débutèrent le 18 mai à Taëf au Sud du Yémen. Elles aboutirent à un traité qui fut connu sous le nom de Traité de Taëf.

Le Traité de Taëf de mai 1934

Les accords de Taëf signés le 20 mai 1934 entre l’imam Yahya et Ibn Saoud prévoyaient formellement la cession par « bail renouvelable tous les vingt ans » des provinces de Jizan, Najran et de l’Asir à l’Arabie Saoudite sans statuer véritablement sur la souveraineté définitive de ces territoires, ni définir un tracé précis des frontières. Les Saoudiens évacuèrent parallèlement le port d’Hodeïda sur la mer Rouge et s’emparèrent définitivement des territoires anciennement détenus par l’Idrisi d’Asir.

Le Traité de Taëf est, à bien des égards, capital dans la mesure où il sanctionne l’établissement d’une frontière entre le Yémen et le royaume d’Ibn Saoud ainsi que les relations internationales entre les deux Etats : « Sa Majesté l’Imam Yayha renonce, en vertu de ce traité, à tout droit au nom de l’unité yéménite… sur les territoires qui, suivant ce traité font partie de l’Arabie saoudite et qui étaient aux mains des Idrisi ou Al-Aïd ou à Najran » (article 3). Le traité prévoit explicitement la démarcation de la frontière. « En ce qui concerne la démarcation de la frontière et la distinction des tribus et de leurs diyars (« territoires tribaux »), elles seront fixées par une commission composée d’un nombre égal des deux parties… » (article 4).

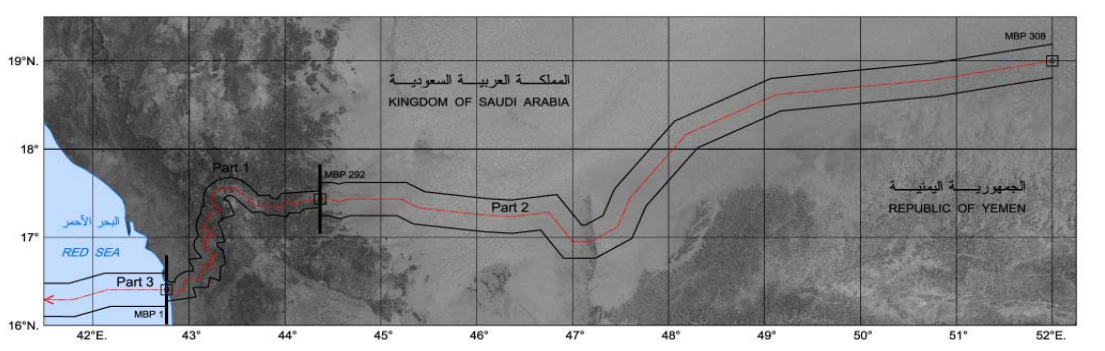

Pour mettre un terme aux incidents frontaliers récurrents, les deux parties avaient rapidement constitué une commission de démarcation[27] conformément aux stipulations dudit traité. La mission de la commission n’était pas aisée. La frontière avait certes été délimitée par le traité mais de manière plutôt approximative en indiquant grosso modo les lieux où elle devait passer. Une commission mixte dirigée par un certain Saint-John Philby[28], conseiller auprès du roi Ibn Saoud, avait été chargée en mai 1936 de la démarquer. Elle avait finalement établi 240 bornes sur une longueur de 650 kilomètres allant d’un point incertain de la côte de la mer Rouge situé entre Muwassam et Maïdi, jusqu’à la lisière du grand désert du Rub al-Khali (The Empty Quarter selon la dénomination britannique, soit le « Quart vide ») où elle se perdait dans les sables du désert[29], faute de données topographiques et du fait du caractère pour le moins inhospitalier de ces territoires.

La frontière saoudo-yéménite, longue de 1.300 kilomètres, est ensuite demeurée dépourvue de validité juridique internationale, les pourparlers entre les deux pays étant marqués par une méfiance réciproque sinon une défiance profonde. Les Yéménites n’ont jamais véritablement considéré comme définitive l’annexion par les Saoudiens des trois régions de l’Asir, de Jizan et de Najran qu’ils ont longtemps continuer de faire figurer sur leurs propres cartes. C’est la raison d’ailleurs pour laquelle les Saoudiens avaient réclamé aux Yéménites, en 1974, lors du deuxième renouvellement du traité, l’annulation de l’article 22 dudit traité de 1934 qui stipulait précisément son renouvellement tous les vingt ans. Cela revenait à donner à la frontière de 1934 un caractère définitif. Et encore lors du jubilé de l’accord Taëf en 1984, le président de l’époque Ali Abdallah Saleh avait manifesté le fait qu’il n’entendait plus reconduire le bail bi-décennal sur les frontières.

Le litige avait été réactivé dans les années 1980 par la découverte de gisements de pétrole dans la région de Marib-Shabwa-Balhaf. Le conflit avait rebondi au début des années 1990 lorsque Riyad avait adressé des lettres d’avertissement, en 1992, à plusieurs compagnies pétrolières opérant dans des zones considérées comme litigieuses pour leur notifier qu’elles « opéraient sur le territoire du royaume saoudien, lequel se réservait le droit de prendre toute mesure appropriée pour faire valoir ses droits ». Mais dans le cas saudo-yéménite, le facteur est à relativiser en tant que tel en ce qui concerne les litiges frontaliers, ce qui ne sera pas le cas ailleurs dans la péninsule où le facteur pétrolier en sera un facteur constitutif. Le facteur pétrolier est ici un facteur secondaire et « occasionnel » largement instrumentalisé pour appuyer des revendications territoriales qui sont le fruit de contentieux largement préexistants.

Toujours est-il qu’il fallut attendre le milieu des années 1990 pour une reprise de laborieuses négociations qui allaient déboucher sur le traité de Djeddah de juin 2000.

http://al-bab.com/negotiating-saudi-yemeni-international-boundary

http://al-bab.com/yemen-territorial-claims-border-area#map1

http://al-bab.com/negotiating-saudi-yemeni-international-boundary

http://al-bab.com/yemen-territorial-claims-border-area#map2

Le Traité de Djeddah de juin 2000

La question des frontières allait être réglée au début des années 2000 avec la signature, le 12 juin 2000 à Djeddah (Arabie saoudite), d’un traité en bonne et due forme entre le Yémen réunifié et le royaume d’Arabie saoudite. Le Traité de Djeddah venait parachever un long processus de négociations sur la délimitation des frontières et était censé clore une fois pour toutes les sujets litigieux. Sa signature avait été très largement due aux bonnes relations entretenues entre le président de l’époque, Ali Abdallah Saleh, et celui qui n’était encore que le prince héritier Abdallah, lequel deviendrait roi en août 2005. L’amélioration des relations entre les deux pays avait été amorcée par la signature, le 26 février 1995, à La Mecque d’une Lettre d’intention (« MOU/Memorandum of Understanding ») qui ne concernait pas exclusivement la question des frontières[30] mais prévoyait néanmoins l’approfondissement des relations économiques, commerciales et culturelles[31].

Le traité de Djeddah recensait 310 coordonnées géographiques précisant les frontières terrestres et maritimes entre les deux pays[32]. Il entérinait la souveraineté de l’Arabie Saoudite sur les provinces de Jizan, Najran et de l’Asir acquises à la faveur du Traité de Taëf de 1934. Concernant la frontière orientale, longtemps la plus contestée entre les deux parties, le Yémen bénéficia de gains territoriaux substantiels, de l’ordre de 37.000 km² selon le ministère des Affaires étrangères, notamment sur le « saillant » en forme de triangle particulièrement visible sur les cartes géographiques qui formait une vaste zone triangulaire constituée par les villes de Al Buqa, Maarib et Al Wadiah (renvoyant à l’ancienne revendication de la fameuse « Ligne Hamza » d’avril 1935). C’est dans cette région que le Yémen espère exploiter de nouvelles ressources pétrolières.

Au lieu d’une ligne continue, seuls des points ont été fixés pour cette partie orientale de la frontière, afin que les repérages sur le terrain puissent prendre en compte les particularités tribales locales. Consécutivement à la signature du traité, une société occidentale de bornage fut sélectionnée pour matérialiser la frontière sur le terrain – la société privée Hansa Luftbild German Air Surveys – laquelle a achevé cette mission en 2003. Le traité stipule (article 4) que les zones frontalières doivent être démilitarisées, et exemptes de toute installation militaire. Ces zones s’étendent sur 5 kilomètres de chaque côté de la ligne de démarcation pour la partie de la frontière reprise du traité de Taif, et sur 20 kilomètres de chaque côté pour la partie nouvellement définie. La présence militaire doit être réduite à des « patrouilles de police mobiles » et « armées de manière légère » (paragraphe 1 & 2). La frontière est maintenant acceptée par les deux parties, mais le problème qui subsiste est celui de sa porosité historique qui redevient un problème majeur à la faveur du nouveau conflit débuté fin mars 2015 et toujours pas achevé.

(http://www.senat.fr/ga/ga35/ga35_mono.html#toc112).

(http://cy.revues.org/279).

De fait, Riyad a relancé l’édification d’un mur de protection[33] le long des quelque 1.800 kilomètres de ladite frontière avec le Yémen entre la mer Rouge à l’Ouest et la frontière omanaise à l’Est, pour limiter les incursions « houthies », à l’instar de celui qui existe sur sa frontière avec l’Irak pour empêcher les incursions de l’ « Etat islamique ». Il s’agit d’un mur fortifié, équipé des matériels de surveillance électronique les plus sophistiqués. Certaines tribus yéménites prétendent que les Saoudiens ont établi le mur 7 kilomètres à l’intérieur du territoire yéménite[34].

(http://www.isprs.org/

The indicated corridor zone of the Saudi-Yemeni border.

La rivalité entre les deux pays explique ainsi la permanence, tout au long des dernières décennies, d’un lourd contentieux territorial. La fixation des frontières avait dès le début suscité un certain nombre de difficultés spécifiques, liées aux tribus peuplant les régions septentrionales du Yémen et aux traditionnels déplacements transfrontaliers des nomades. Mais elle était également source de tensions pour une tout autre raison : à savoir que les zones frontalières se trouvent également être riches en réserves pétrolières et que l’Arabie saoudite n’entendait renoncer à aucune de ses prétentions sur ces réserves, non pas seulement pour les bénéfices potentiels qu’elle pourrait en retirer, mais aussi pour hypothéquer tout développement économique du Yémen, un pays qu’elle a toujours perçu comme une menace à sa propre stabilité[35]. C’est d’ailleurs cette représentation d’une menace qui serait constituée par le Yémen qui a largement été à l’origine de la guerre lancée fin mars 2015, aujourd’hui dans une impasse et dans laquelle les Saoudiens se sont largement « ensablés ».

Les confins orientaux de la péninsule Arabique

Comme dans le Sud-Ouest de la péninsule Arabique, la situation frontalière dans l’Est et le Sud-Est de la péninsule Arabique a tardivement été clarifiée, même si nombre de ces frontières renvoient à des accords longtemps non-ratifiés et donc toujours susceptibles de faire de nouveau l’objet de contestation surtout lorsque survient une crise grave comme celle opposant, depuis le 5 juin 2017, le Qatar aux autres membres du Conseil de Coopération du Golfe (CCG)[36] que sont l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et Bahreïn notamment.

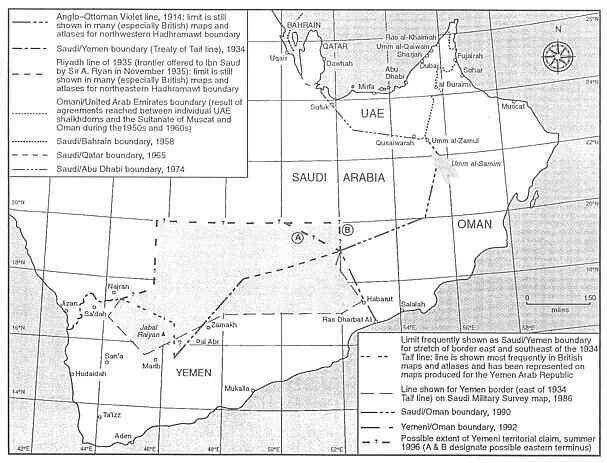

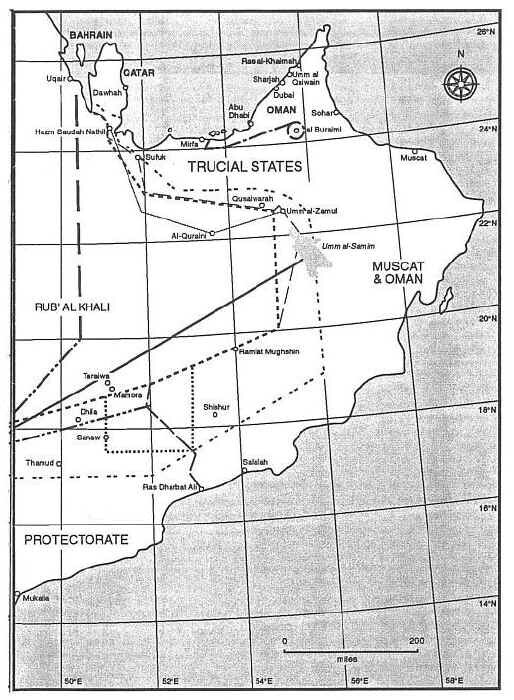

Pour comprendre la situation dans cette région, il faut une fois de plus remonter au début du XXème siècle. Dans le Sud-Est de la péninsule Arabique, la première mention d’une délimitation frontalière date de l’accord anglo-ottoman du 29 juillet 1913 : elle fut connue sous le nom de « ligne bleue », qui séparait le Sandjak (sub-division administrative de l’Empire ottoman) du Nedj, du British Hinterland of Aden[37]. Les Britanniques, soucieux d’assurer leurs communications maritimes avec les Indes, avaient imposé depuis 1820 une « trêve » aux petits émirats de la Trivial Coast (« Côte des Pirates ») devenue la Trucial Coast (« Côte de la Trêve »), puis leur « protectorat »[38]. Par l’accord de juillet 1913, ils reconnaissaient la souveraineté ottomane sur le Nedj, c’est-à-dire l’émirat saoudien, future Arabie Saoudite. En contrepartie, le gouvernement ottoman abandonnait ses revendications de suzeraineté sur le Qatar. La limite orientale des possessions ottomanes était ainsi fixée par une ligne Nord-Sud, partant de l’île de Zakouniyah à l’Ouest de la péninsule du Qatar et plongeant dans le Rub-al-Khali le long du 50°20’ jusqu’à rejoindre sur le 20°N parallèle ladite « ligne violette » établie par une convention anglo-ottomane le 9 mars 1914[39]. Par ce même accord, la « Sublime Porte » renonçait également à intervenir au Koweït sans le consentement des Britanniques qui commençaient à pressentir le potentiel pétrolier de la région et à voir tout l’intérêt qu’ils pourraient avoir à en prendre le contrôle.

Ce n’est donc pas l’effet du hasard si, le 19 mars 1914, était signé à Londres l’accord pour la constitution de la Turkish Petroleum Company (TPC) constituée de l’APOC (propriété du gouvernement britannique un mois plus tard) avec 47,50 % des parts, la RoyalDutchShell avec 23,75 %, la Deutsche Bank avec 23,75 % et l’Arménien Gulbenkian avec 5 %. L’accord prévoyait en outre, une « clause d’abnégation » : les partenaires s’engageaient à ne pas entreprendre de recherches séparées sur les territoires de ce qui était encore – mais plus pour longtemps – l’Empire ottoman. Enfin, l’accord excluait le Koweït, exclusivement placé sous la « protection » britannique en vertu de l’accord anglo-ottoman de juillet 1913.

La Première guerre mondiale avec la défaite allemande et la liquidation de l’Empire ottoman, mit à mal toutes ces belles dispositions mais les jalons des problèmes futurs – notamment frontaliers autant que pétroliers – étaient déjà posés. Face à l’expansionnisme saoudien, les Britanniques décidèrent alors d’engager des négociations avec l’émir saoudien du Nedj, Abdelaziz bin Abderrahmane Al Saoud, ce qui déboucha en 1915 sur un traité dans lequel ce dernier acceptait de ne pas s’ingérer dans la politique intérieure des émirats liés à la Grande-Bretagne[40].

Après la guerre qui avait vu le pétrole détrôner le charbon comme source d’énergie notamment pour la marine, le contrôle des gisements pétroliers du Moyen-Orient et de la péninsule Arabique fit naturellement partie du projet de l’Amirauté britannique dans cette région. La politique de Londres fut dès lors relativement simple et constante : verrouiller par des traités de « protectorats » avec les potentats locaux tous les terrains susceptibles de voir un jour jaillir du pétrole, afin d’assurer une situation de monopole à l’APOC (désormais propriété du gouvernement britannique et actionnaire majoritaire de la TPC). Mais déjà se profilaient de plus en plus nettement les Etats-Unis, attirés par l’odeur du pétrole, et brandissant le principe libéral et anti-protectionniste de la « porte-ouverte » au nom de la liberté du commerce.

En fin politique, l’émir saoudien du Nedj, Abdelaziz bin Abderrahmane Al Saoud, allait utiliser au mieux de ses intérêts la rivalité pétrolière anglo-américaine en accordant rapidement une première concession pétrolière à une compagnie indépendante de l’APOC. Parallèlement à la conférence d’Uqaïr, des contacts préalables se firent, en octobre 1922, par l’intermédiaire du dénommé Frank Holmes – un Néo-Zélandais de nationalité britannique qui allait servir de « cheval de Troie » américain dans la zone – au moment même où le « résident » britannique à Bahreïn, H.R.P. Dickson, préparait une conférence anglo-saoudienne pour régler les questions frontalières. Celle-ci s’ouvrit, le 22 novembre 1922, à Uqaïr.

La première semaine ne fut qu’un dialogue de sourds. Abdelaziz bin Abderrahmane Al Saoud réclama l’ensemble des tribus au Sud de l’Euphrate, tandis que le Haut-commissaire à Bagdad, Sir Percy Cox, s’y opposait catégoriquement. En fait, deux conceptions de frontières s’affrontaient. Le Saoudien voulait une frontière tribale tenant compte de la transhumance et fondée sur le partage de puits et des pâturages, alors que Londres exigeait une frontière-ligne à l’occidentale. Finalement, Cox prit un crayon rouge et traça ce qui devait devenir la frontière actuelle entre l’Irak et la future Arabie Saoudite, laissant entre les deux un losange, qualifié de « zone neutre », affecté aux pâturages des tribus de part et d’autre – seule concession à la conception bédouine ostensiblement affichée par Abdelaziz bin Abderrahmane Al Saoud. En contrepartie de l’amputation du territoire tribal au Sud de l’Euphrate réclamé par le Saoudien, Cox enleva les deux tiers du territoire koweïtien, fixé par le traité anglo-turc de juillet 1913, et les adjugea au Saoudien. Pour le Sud de la frontière koweïtienne, Cox traça une seconde « zone neutre » au grand dam du Saoudien. L’émir du Koweït, pour sa part devait être mis devant le fait accompli par les Britanniques. Concernant enfin la frontière transjordanienne, le Saoudien revendiquait la totalité du Wadi Sirhan pour avoir un accès au désert syrien[41]. Mais cela revenait à couper tout contact direct entre la Transjordanie et l’Irak, une situation dont les Britanniques ne voulaient naturellement à aucun prix. Le Saoudien comprit vite que cela n’était pas négociable. Le traité intégrant les différents protocoles additionnels fut finalement signé le 2 décembre 1922.

La signature du traité d’Uqaïr qui consacrait la reconnaissance par Abdelaziz bin Abderrahmane Al Saoud de frontières-lignes au Nord de l’Arabie portait en germe la mort du « bédouinisme » puisque, pour la première fois – les Ottomans n’avaient jamais cherché à imposer une quelconque « souveraineté » qui aurait impliqué une définition frontalière formelle mais s’étaient toujours contentés de se voir reconnaître une simple « suzeraineté » qui permettait aux populations locales de continuer à gérer leurs propres affaires internes -, les bédouins se voyaient attribués une « nationalité », irakienne pour les uns, nedjie pour les autres[42]. En contrepartie de cette vraie-fausse concession de la part d’Abdelaziz bin Abderrahmane Al Saoud qui aurait déclaré – sans doute moins par conviction « bédouine » que pour faire monter les enchères avec les Britanniques – que la frontière n’était qu’une « ligne imaginaire dans le désert »[43] pour les bédouins habitués à nomadiser, Londres reconnaissait l’existence internationale d’un Etat saoudien, dénommé officiellement Imarât Nadj wa Mulhaqâtiha (« Emirat du Nedj et de ses dépendances »). On peut souligner que si, dans les négociations concernant les tracés frontaliers avec les Britanniques, le Saoudien avait toujours ostensiblement privilégié la revendication de l’allégeance des bédouins plutôt que des centres sédentaires, il faut moins y voir une défense et illustration du « bédouinisme » qu’une stratégie dans la mesure où, bien qu’étant traditionnellement parmi les habitants les plus pauvres de la Péninsule, leurs dars (singulier dirah) étaient pour cette raison à la fois les plus étendues et les moins définies, se chevauchant souvent avec celles d’autres groupes[44]. Ce qui permettait d’étendre d’autant les revendications territoriales.

Les événements évoluèrent par la suite rapidement. Lorsqu’au lendemain de l’abolition du Califat par Mustafa Kemal Atatürk, le 4 mars 1924, le « Chérif » Husayn se proclama, le 5 mars 1924, au cours d’une cérémonie solennelle, « Calife à la place du Calife », l’émir saoudien fut déterminé à en finir avec son vieil ennemi en lançant la conquête du Hedjaz pour s’approprier les villes saintes. La Mecque devait se rendre le 14 octobre sans combattre ce qui lui permit d’échapper au massacre. Abandonné par les Britanniques, le Chérif Hussein fut contraint d’abdiquer le 3 octobre 1924 en faveur de son fils aîné Ali et de se réfugier en Transjordanie avant d’être finalement embarqué en exil à Chypre quelques jours seulement avant que le Saoudien ne fasse son entrée à La Mecque le 13 octobre suivant. Ali, son aîné qui avait formellement succédé à Hussein, conserva Médine jusqu’à la prise de la ville le 6 décembre de l’année suivante, ainsi que les ports de Djeddah et Yanbu lesquels furent finalement abandonnés par l’héritier Hachémite, le 22 décembre 1925, date à laquelle il s’exila définitivement en Irak.

Depuis le 30 juin 1925, le Saoudien avait entamé des négociations avec les Britanniques au sujet des frontières transjordanienne et irakienne. Cela aboutit à deux accords, respectivement signés avec Sir Gilbert Clayton, le 2 et 3 décembre 1925, celui de Bahra qui fixait définitivement la frontière irakienne, et celui de Hadda qui concernait la frontière transjordanienne. Le 8 janvier 1926, à La Mecque, l’émir Abdelaziz bin Abderrahmane Al Saoud fut officiellement proclamé par une assemblée composée de notables et d’Oulémas, « roi du Hedjaz » et « Sultan du Nejd et de ses Dépendances ». Le premier pays à le reconnaître fut l’Union soviétique, suivie par la France et l’Angleterre qui l’avait néanmoins adoubé depuis longtemps en le reconnaissant comme un interlocuteur incontournable.

Or, si la situation frontalière était plus ou moins réglée au Nord-Est, il n’en était pas de même à l’Est et au Sud-Est de la péninsule. Rapidement se posa le problème de la frontière des territoires saoudiens avec le chapelet des émirats du Golfe sous « protection » britannique. En effet, du côté des émirats du Golfe, il n’existait pas de frontière effective, les Britanniques ayant eu pour unique politique de surveiller le littoral sans se mêler des affaires des Bédouins. Abdelaziz bin Abderrahmane Al Saoud avança, au nom de la « loi du désert » jusqu’à l’oasis de Buraïmi dès 1925. Comme les Britanniques[45], il se satisfaisait d’une situation floue, jusqu’à ce que l’octroi de concessions pétrolières modifiât radicalement les données du problème. Le traité de Djeddah du 20 mai 1927 reconnut l’indépendance complète des territoires du Saoudien, mais sans autre précision quant à la question des frontières alors même que les enjeux pétroliers prenaient de plus en plus d’ampleur (cf. Annexe pour le texte du Traité).

Devant les insistantes pressions américaines, Londres dut finalement se résoudre à faire entrer, bon gré, mal gré, des compagnies américaines dans le cartel pétrolier de la Turkish Petroleum Company (TPC), Le 31 juillet 1928 fut signé l’accord définitif assurant la participation américaine à la TPC rebaptisée pour la circonstance Irak Petroleum Company (IPC). Les parts de l’IPC se répartissaient comme suit : outre les 23,75 % de la Royal Dutch-Shell et les 23,75 % de la France qui avait récupéré les parts de la Deutsche Bank après la guerre en vertu de l’accord de San Remo de 1920, ainsi que les 5 % de Gulbenkian, les Britanniques abandonnaient la moitié des parts de l’APOC, soit 23,75 % à un consortium américain, la Near East Development Corporation (N.E.D.C.)[46], créée alors pour rassembler les intérêts des compagnies américaines. Londres parvenait tout de même à sauver les meubles : grâce à la Shell, dont le capital était à 60 % britannique, l’IPC restait encore sous son contrôle. Par cet accord, les partenaires de l’IPC, reprenant l’engagement de la TPC de 1914, s’abstenaient de signer séparément des concessions dans la totalité des territoires compris dans les anciennes frontières de l’Empire ottoman, exception faite, une fois encore, du Koweït. Cet engagement passa à la postérité sous le nom d’« Accord de la ligne rouge ».

Le 31 mai 1932, le premier pétrole de la péninsule arabique jaillit à Bahreïn. Or, au moment où tous les regards se tournaient vers l’Arabie, Abdelaziz bin Abderrahmane Al Saoud, qui n’était en aucune manière lié aux Britanniques comme l’étaient les émirs de la Côte, était libre d’accorder à qui il voulait des concessions pétrolières. Son accession à la souveraineté qui ne devait rien aux autorités tutélaires de l’époque, allait donc lui permettre de négocier en pleine indépendance les concessions pétrolières de son pays, devenu l’Arabie Saoudite en 1932. Méfiant vis-à-vis de la Grande-Bretagne, courtisé par celles des compagnies américaines qui n’étaient pas liées par « l’accord de la ligne rouge », – comme la Standard Oil of California -, et qui lui faisaient des offres plus alléchantes que l’APOC-IPC, le roi d’Arabie Saoudite accorda en 1933 une immense concession dans le Al-Hasa à la Californian Arabian Standard Oil Company (CASOC), une émanation de la Standard Oil of California (SOCAL), créée en novembre 1933 pour l’occasion, (cf. supra carte 10). Trois ans plus tard, la Texas Co. devait s’associer pour moitié à la nouvelle entreprise qui devint l’Arabian American Oil Company (ARAMCO) en 1939. Ces accords scellaient le début de la grande alliance saudo-américaine connue sous le nom de « Pacte du Quincy »[47].

Après l’obtention de la concession saoudienne par la CASOC, le gouvernement des États-Unis demanda à la Grande-Bretagne quelles étaient les frontières du Qatar, puisqu’il était sous protectorat britannique, afin de fixer les limites de cette concession. Où s’arrêtait le Royaume Saoudite. Où commençaient le Qatar et le territoire d’Abou Dhabi. Britanniques et Saoudiens allaient dès lors devoir tracer des lignes sur des cartes, sans pour autant parvenir à un accord en bonne et due forme. C’est donc à cause du pétrole qui recoupe les velléités expansionnistes saoudiennes, que se posa la question de la frontière orientale de l’Arabie Saoudite. Dès lors, Londres n’eut de cesse de contenir la puissance saoudienne en protégeant les Emirats au plus près. Dans ce contexte, la concession pétrolière était aussi une arme géopolitique – dans les mains d’Ibn Saoud pour appuyer ses revendications sur des « territoires ancestraux » qui comprenaient, selon lui, aussi bien les villes côtières du Qatar que celles d’Oman, voire du Hadramaout dans l’actuel Yémen. Ces prétentions étaient évidemment inacceptables pour les Britanniques.

Des négociations difficiles – dans la mesure où les litiges frontaliers étaient évidemment liés aux sommes considérables que représentaient les ressources pétrolières – s’engagèrent entre Londres et Ibn Saoud. Les revendications saoudiennes furent connues le 3 avril 1935. Ibn Saoud réclamait tout le Sud de la péninsule du Qatar et un accès sur la mer à l’Est de celle-ci, le Khor-al-Udaid (« lac intérieur » ou « mer intérieure ») ouvrant sur le Golfe, la frontière descendant ensuite au Sud de l’oasis de Liwa en Abu Dhabi, et rejoignant le 56ème méridien pour le suivre vers le sud, alors que la ligne bleue de 1913 passait aux environs du 50° méridien. La revendication saoudienne qui englobait la totalité des régions du Rub-al-Khali, depuis le Sud du Qatar jusqu’au centre du Yémen, soit tous les espaces du Dhofar et de l’Hadramaout, fut connue comme la « ligne Hamza » du nom du négociateur saoudien, ou encore « ligne rouge » (cf. infra carte).

Pour Londres, soucieuse de maintenir une continuité entre Qatar et Abu Dhabi, il ne pouvait être question de céder sur la frontière Sud du Qatar. Elle refusa donc tout accès à la mer à l’Est de l’émirat. Elle avança néanmoins d’abord une « ligne verte » passant plus au Sud, suivie pendant l’été 1935 d’une « ligne brune » proposée par Ryan, le négociateur britannique, qui pour l’anecdote était daltonien. Finalement, le 25 novembre 1935, les Britanniques arrêtèrent un tracé qui fut connu comme « la ligne Ryan » ou « ligne Riyad », qui suivait approximativement la ligne saoudienne au Sud de l’émirat, mais s’en éloignait considérablement ensuite, en longeant la lisière Sud du désert (cf. carte). Ce tracé excluait les Saoudiens de tout accès au golfe Persique entre la pointe de Ras Masandam en face de la Perse et le Qatar. Ibn Saoud récusa cette contre-proposition, réclamant toujours le Sud du Qatar et un accès à la mer. Mais les Britanniques avaient déjà verrouillé le Qatar par une concession d’une filiale de l’APOC-IPC[48] et firent la même chose dans les autres émirats « protégés » du Golfe. L’octroi de concessions pétrolières à des filiales de l’IPC par les souverains de Qatar, d’Oman-Mascate et d’Abu Dhabi allait, à partir de 1937, compliquer les litiges frontaliers anglo-saoudiens de rivalités entre groupes pétroliers concurrents. Contrôlant toute la côte sud-orientale de l’Arabie, de Qatar à Oman, Londres, gardienne des intérêts de l’IPC dans cette région, tenait à exercer également son contrôle sur l’hinterland (« arrière-pays ») d’une zone que l’on pouvait supposer recéler du pétrole. Sur cet hinterland s’affirmaient également les prétentions saoudiennes, mais en arrière-plan se profilaient celles de l’ARAMCO et le gouvernement des Etats-Unis. Le différent anglo-saoudien se doublait donc d’une lutte d’influence anglo-américaine.

L’approche de la Seconde guerre mondiale gela momentanément les litiges. Mais le dossier fut réouvert par Ibn Saoud en 1949 à propos de l’oasis de Buraimi[49] située aux confins Nord-Est du grand désert du Rub-al-Khali à égale distance d’Abu Dhabi, du Sultanat de Mascate et Oman, et de l’Arabie Saoudite, et riche en pétrole. Ce conflit frontalier qui mit aux prises directement ces trois États, Abu Dhabi, Oman13 et l’Arabie Saoudite, coïncidait, peu ou prou, avec la rivalité sur le terrain entre les compagnies américaines regroupées dans l’ARAMCO et les autres compagnies, notamment britanniques et françaises, présentes dans les émirats et en Oman. En effet, à la suite de la découverte de gisements de pétrole à Qatar en 1947 par une filiale de l’IPC, la compagnie rivale, l’ARAMCO, concessionnaire en Arabie Saoudite, fit valoir les « droits historiques »[50] des Saoudiens pour entreprendre des prospections dans le périmètre d’oasis que les Britanniques avaient accordées avant la Seconde Guerre mondiale à Abu Dhabi et à Mascate. Ibn Saoud en profita pour demander le 14 octobre 1949, dans une revendication territoriale considérablement élargie par rapport à celle de la « ligne Hamza » définie le 3 avril 1935, non seulement le Sud du Qatar, le littoral d’Abu Dhabi à l’Ouest de Mirfa (riche en pétrole) mais aussi les oasis de Liwa et de Buraïmi. Il les fit même occuper par un petit détachement saoudien d’une quarantaine d’hommes fin août 1952, ce qui entraîna immédiatement une protestation officielle du Foreign Office puis un blocus britannique de l’oasis. Les incidents armés se multiplièrent en 1953. Soucieux d’éviter un litige avec les Etats-Unis, les Britanniques acceptèrent dans un premier temps un arbitrage international. Mais après six ans de péripéties et des négociations bloquées, ils dépêchèrent le 5 octobre 1955 des troupes d’Abu Dhabi et de Mascate encadrées par des officiers britanniques pour reprendre l’oasis. Puis, le 26 octobre 1955, ils délimitèrent unilatéralement les frontières de l’émirat d’Abu Dhabi et du Sultanat d’Oman, selon un tracé proche de la « ligne Ryan » ou « ligne Riyad » définie le 25 novembre 1935 (cf. carte). Ainsi donc se trouvaient réglées par une décision unilatérale de la Grande-Bretagne, non seulement la question de Buraïmi, mais également celle, plus importante encore, de la délimitation des frontières entre la « Côte de la Trêve » et l’Arabie Saoudite. C’est cette ligne de 1955 qui a longtemps servi de frontière provisoire, figurant en pointillé sur les cartes, sans qu’il y ait de frontière définitivement acceptée par les parties en présence[51], ni entre les Emirats Arabes Unis (indépendants depuis 1971) et l’Arabie Saoudite[52], ni même tout à fait entre les Emirats Arabes Unis et Oman ou entre ce dernier et l’Arabie Saoudite – à l’exception toutefois d’un long segment, au Sud d’Umm al-Zamul, négocié seulement le 21 mars 1990.

Jusqu’au début des années 1990, la situation frontalière du Sud-Est de la péninsule était demeurée floue, dans la mesure où elle continuait de faire la part belle aux accords non-contraignants ou non ratifiés, voire non publiés, parfois même assortis de clauses secrètes. L’incident frontalier qui se produisit le 30 septembre 1992 à Al- Khofous (cf. carte) entre l’Arabie Saoudite et le Qatar était venu rappeler l’acuité de la question du corridor ouvrant sur la mer du Golfe[53]. « Tout cela c’est la faute des Anglais » : tel avait été le commentaire sommaire d’un dirigeant qatari. Cette remarque n’en comportait pas moins une part de vérité. En quittant la région du Golfe après avoir décidé de son « retrait à l’Est de Suez » en 1971, les Britanniques n’avaient, en effet, pas tracé les limites des pays auxquels ils avaient accordé leur indépendance. Ces derniers s’étaient alors retrouvés empêtrés dans d’interminables querelles de frontières recoupant des rivalités anciennes et persistantes ce qui explique pourquoi, depuis les indépendances, les frontières aient fait l’objet de multiples contestations.

Aussi, selon le ministre qatari des Affaires étrangères de l’époque, Cheikh Hamad Ben Jassem (HBJ) Al Thani, l’incident frontalier de septembre 1992 ne devait pas conduire à une remise en cause des frontières mais plutôt être l’occasion de les préciser dans leur tracé, ce qui ne l’avait jamais été en raison des « différences de points de vue entre les deux pays ». La délimitation des frontières entre le Qatar et l’Arabie Saoudite relève en principe d’un accord secret de décembre 1965, non ratifié, au terme duquel le problème du Khor-al-Udaid (« lac intérieur », « mer intérieure ») était censé être réglé, sans que l’on sache cependant très bien au profit de quelle partie. Après de longues tractations, et grâce à la médiation du président égyptien de l’époque Hosni Moubarak, l’Arabie Saoudite et le Qatar avaient finalement signé le 20 décembre, un accord censé régler leur différend frontalier par l’ajout, en additif à leur accord frontalier du 4 décembre 1965, d’une « carte reconnue par les deux pays signataires, précisant le tracé définitif de leur frontière et contraignante pour les deux parties » (cf. carte).

La situation n’est pas forcément clarifiée pour autant dans la mesure où le différend entre le Qatar et l’Arabie Saoudite était relié à un autre accord secret datant du 21 août 1974 – soit après l’indépendance officielle du Qatar – conclu cette fois entre les Emirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite et accordant à cette dernière Sabkhat Matti, l’Est de l’oasis de Liwa, enfin surtout ce fameux corridor de 50 kilomètres débouchant sur la mer du Golfe, Khor-al-Udaid qu’elle convoitait depuis si longtemps (cf. supra) et ce, au détriment du Qatar non consulté pour l’occasion. En échange de quoi l’Arabie Saoudite aurait définitivement renoncé à ses prétentions sur l’oasis de Buraïmi et les villages attenants qui se trouveraient alors partagés équitablement entre les Émirats et Oman. En outre, les Émirats auraient renoncé à leurs droits sur le champ pétrolifère de Zarrara[54]. Les choses sont cependant loin d’être claires puisque l’Abu Dhabi Oil Company (ADCO) a toujours maintenu que la concession lui appartenait.

La clause secrète relative au Khor-al-Udaid est ce qui devait déboucher sur l’incident septembre 1992. Depuis, les choses se sont apaisées. On confia notamment, à la fin des années 90, à l’expertise technique reconnue de l’IGN (Institut Géographique national) français le soin d’effectuer, sur la base de la délimitation préalable de la frontière entre le Qatar et l’Arabie saoudite, la mise en place de six bornes de démarcation sur quelque 65 kilomètres, effective depuis lors[55]. Par ce bornage, l’Arabie saoudite semblait avoir abandonné ses prétentions sur le Khor-al-Udaid, ce qui ne veut pas dire qu’elle ait renoncé complètement à toute velléité de contrôle dans la mesure où il y a tout de même une forme de tutelle saoudienne sur l’ensemble de la péninsule Arabique.